CINEMAウォッチ「2022年、ボテロ・スタイルを堪能せよ!」

- bijutsukenteiweb

- 2022年5月6日

- 読了時間: 5分

みなさんこんにちは、アートナビゲーターの深津優希です。

突然ですが「ボテロ」をご存じでしょうか? モチーフが全て膨らんではちきれそうな、まぁるい形態が特徴的な絵画・彫刻で知られるアーティストの名前です。この度、日本での展覧会が26年ぶりに開催され、同時にドキュメンタリー映画も公開となります。ボテロ生誕90年となる2022年、その魅力を堪能するチャンスがやってきました!

映画「フェルナンド・ボテロ 豊満な人生」

1932年生まれの南米コロンビア出身のフェルナンド・ボテロは、先月の4月19日に90歳のお誕生日を迎えました。おめでたいその夜に、映画「フェルナンド・ボテロ 豊満な人生」の試写会が開催されました。映画では、ボテロとその子どもたち、そしてキュレーターや評論家らが語る映像と、過去の写真などを組み合わせて、ボテロという画家の人生を振り返ります。

1963年に、あの《モナ・リザ》を幼くふっくら描いた作品が注目されて以降、世界中に愛されてきたその作品には、一度見たら忘れられない、他の作家と間違うことは絶対にないような特徴があります。表現するものすべての形が風船のようにふくらんで、丸々としているのです。女性像が印象的ですが、人物に限らず、静物画のよくあるモチーフ、例えば食器や果物や楽器など、何もかもが膨張しています。明るい色彩も相まって、なんだか細かいことはどうでもよくなるような、のどかな気持ちにさせてくれる作品です。

そういうスタイルがあること、ずっと変わらないことについて、画家の言葉が印象的でした。「美術史上に名を残した画家たちは、みんな独自のスタイルを見つけそれを極めた人たちで、自分のスタイルというのは一番重要だ」、と言うのです。描きたいことやコンセプトが変わらなければ、表現のスタイルも変わらない、批評家が何を言おうと、人々は私の作品を愛しているよ、と。

ところで、そんなボテロの美術史上の位置づけはどうなっているのでしょうか。映画の中で、アメリカの美術評論家ロザリンド・E・クラウスは、「ボテロの作品は不快で、まるで食品会社のキャラクターみたい」と顔をしかめて酷評しています。何でも膨らませてしまうスタイルが災いしてか、このような意見を持つ人もいるわけですが、実はボテロは美術史の伝統をきちんとおさえて作品を制作しています。例えば、長い西洋美術史において重要な主題である聖人や聖職者を多く描いています。本人は信仰と距離を置きながらも、コロンビアにおける宗教のあり方や風刺も込めて、ボテロ・スタイルで描くのです。また、美術史シリーズといって、美術検定でもしばし出題される誰もが知っているような名画を題材に、これまたボテロ・スタイルで描いたものも有名です。ベラスケスやクラーナハのあの絵が、プクプクに膨らんでいますね。

「ボテロ展 ふくよかな魔法」会場風景より、聖女たち&美術史シリーズ

映画では、成長したボテロの子どもたちが、父親の過去の作品が置かれたままになっている倉庫の整理をするなど、様々な支えとなっていることが伺えました。90歳の現役画家ボテロ、今後の活躍も楽しみですね。映画はBunkamura ル・シネマはじめ全国の映画館で順次公開中です。

展覧会「ボテロ展 ふくよかな魔法」

そんなボテロの初期から近年までの油彩・水彩・素描など、そのほとんどが日本初公開である作品全70点で構成される展覧会「ボテロ展 ふくよかな魔法」が、画家本人の監修のもと、渋谷のBunkamuraザ・ミュージアムで開催されています! 映画を観てから、ぜひ展覧会にも足を運びましょう。内覧会でチェックしてきました展覧会の様子を写真でご紹介します。あなたもボテロ・スタイルの虜になってしまうかもしれません。

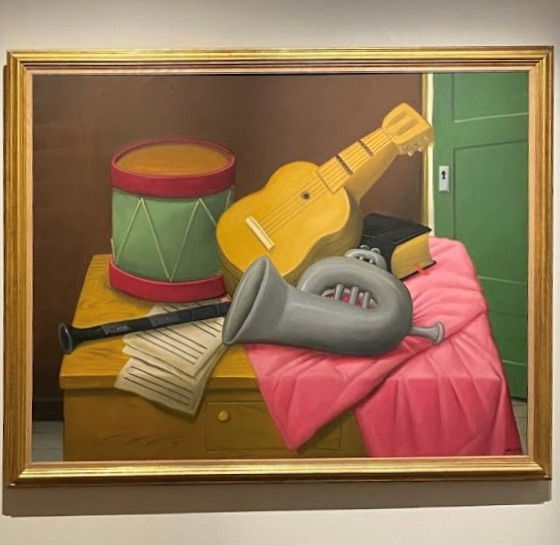

「ボテロ展 ふくよかな魔法」会場風景より、静物画

東京会場だけのお楽しみとして、BunkamuraのB1Fテラスに巨大な小鳥ちゃんがやってきました! 絵画も彫刻もそのボリューム感に圧倒されること間違いなしです。こちらも忘れずにチェックしてくださいね。

フェルナンド・ボテロ《小さな鳥》1988年 ブロンズ 広島市現代美術館蔵

ボテロの言葉、「ボリュームを表現することで、芸術的な美を表現することを目指しているのです」「私の作風は、私の作品の代名詞であるだけでなく、私が後世に残す遺産でもあるのです」があらわすように、本当にそのスタイルは一目瞭然です。これに行きつくきっかけとなったのは、楽器マンドリンを描いていた時でした。弦楽器の表板にある穴(サウンドホール)を小さく描いてみたら、楽器全体が膨張して見えてきた、というのです。ひょんなことから、ボリューム感、官能性、デフォルメ表現といったボテロ・スタイルが生まれたのですね。

フェルナンド・ボテロ《楽器》 1998年 油彩/カンヴァス

さて、ボテロの作品のいくつかは、美術検定のお勉強に絡めて楽しむこともできそうです。この絵の元ネタは何でしょうか? 作家名、作品名、いつ頃のどんな様式の作品か、思い出してみましょう!

左)フェルナンド・ボテロ《モナ・リザの横顔》 2020年 油彩/カンヴァス

中)フェルナンド・ボテロ《アルノルフィーニ夫妻(ファン・エイクにならって)》 2006年 油彩/カンヴァス

右)フェルナンド・ボテロ《マリー・アントワネット(ヴィジェ・ルブランにならって)》 2005年 油彩/カンヴァス

いかがでしたか? キャプションを見たら一目瞭然かと思いますが(笑)、左からレオナルド・ダ・ヴィンチ《モナ・リザ》、ヤン・ファン・エイク《アルノルフィーニの夫妻像》、エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン《マリー・アントワネット》が元ネタの作品です。美術検定の勉強をしているみなさんには、簡単だったかもしれませんね。わからなかった方も、これをきっかけに覚えたら絶対に忘れないと思います!

豊かな形でおおらかに、鮮やかな色彩で明るい気持ちになれて、さらに美術史のおさらいもできちゃう「ボテロ展」。映画と併せてぜひ楽しんでください。

◆映画公式サイト

「フェルナンド・ボテロ 豊満な人生」

2022年4月29日より、Bunkamura ル・シネマほか全国公開

◆展覧会公式サイト

「ボテロ展 ふくよかな魔法」

2022年4月29日~7月3日 Bunkamura ザ・ミュージアムにて開催中

その後名古屋・京都に巡回

プロフィール

美術館ガイド、ワークショップ企画、美術講座講師、執筆などを通して、アートと観る人をつなぐ活動をしています。コロナ禍では、オンラインの鑑賞プログラムや動画による作品紹介なども。このブログでは、アートが題材となった映画をご紹介しています。

コメント